獨 루트비히 미술관서 대규모 회고전

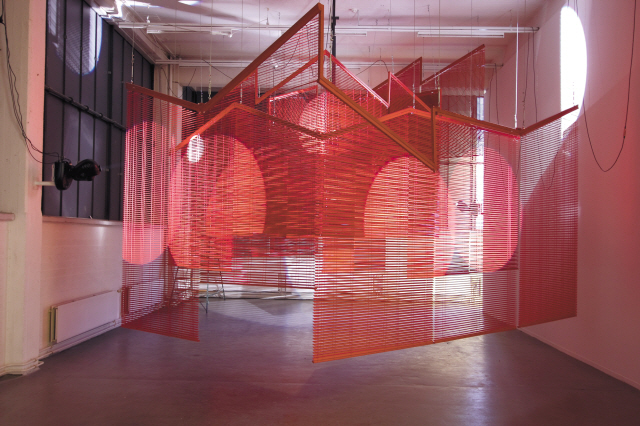

초기 오브제부터 사진·의인화된 조각…

모두 120점 전시, 미공개 작품도 많아

2018 아트바젤 홍콩이 한창이던 지난 3월 말의 홍콩컨벤션센터. 3층 전시장으로 통하는 여러개 입구중 하나로 들어섰다 고개를 갸웃 했다. 오른쪽 부스도 그리고 그 맞은편 부스에도 양혜규(47)작가의 작품이 전시돼 있어서다. ‘한 갤러리가 부스를 2개 썼나’ 하는 생각과 ‘엔카운터즈 작가중에 양혜규 이름을 보지는 못했는데’ 라는 생각이 동시에 스쳐지나갔다. 물론 둘 다 아니었다. 양혜규 작가를 대표하는 5개 갤러리 중 2개 갤러리가 비슷한 위치에 부스를 마련한 것일 뿐이었다. 2018년의 양혜규는 그만큼 국제적으로 활동하는 작가다.

양혜규 작가를 헤럴드경제가 지난 3월말 홍콩에서 만났다. 양 작가는 홍콩엔 아트바젤 때문에라도 매년 온다고 했다. 본인을 대표하는 갤러리 5곳이 모두 참여하는 행사이자, 태국, 인도네시아, 말레이시아 등 아시아 작가들도 많이 오기 때문이란다. 그러나 아트페어보다는 회고전과 현재 참여하고 있는 시드니비엔날레에 대해 관심이 쏠려 있었다. 양작가는 4월 18일부터 독일 쾰른 루트비히 미술관에서 대규모 회고전 ‘도착 예정 시간(ETA) 1994 - 2018’을 개최한다.

회고전의 제목인 ‘ETA’는 ‘Estimated Time of Arrival’(도착예정시간)의 약자다. 사반세기에 걸친 행보에서 전환기를 맞이한 작가 경력과 1994년부터 서울과 베를린에 기반을 두고 전세계를 오가며 활동해온 양혜규의 지속적 이동경로를 지칭한다. 이번 전시는 루트비히 미술관을 후원하는 근대미술협회(GMKM)가 주최하는 ‘볼프강 한 미술상’의 2018년 수상자 선정 기념전이다. 볼프강 한 미술상은 매년 현대미술 발전에 주도적 역할을 한 중견작가 1인에게 수여된다. 아래는 일문일답.

|

| Sol LeWitt Upside Down’ 앞에 선 양혜규 작가. [제공=국제갤러리] |

- 대규모 회고전을 앞두고 있는데, 카탈로그 레조네를 전시로 풀어낸 느낌이겠다.

▶1994년부터 2018년까지 작업을 총망라했다. 120점 정도가 나온다. 초기 오브제 작업부터 라커 페인팅, 사진, 종이작업, 비디오에세이, 의인화된 조각 등 미공개 작업들도 많다. 카탈로그 레조네라고 하니, 도록이 사실 그렇다. 작품들 리스트부터 연대기도 담았다. 출생부터 시작한다. 작가로 살기 시작한건 1994년부터인데 그 앞의 인생은 에세이 형식으로 들어간다. 이 전시가 어떤 성격인지는 연대기가 단적으로 보여준다. 수록된 작품수는 1444개다.

- 모든 전시가 그렇지만 준비가 쉽지 않았을 것 같다. 그리고 이걸 계기로 2기 작업으로 넘어가겠다는 인터뷰도 여러번 했는데, 앞으로 작업에 대한 힌트가 있다면.

▶중견작가 회고전을 많이 스터디 했다. 볼프강 테르만 전시도 그래서 꼼꼼히 들여다 봤다. 재미있는건 현재 작업의 모든 요소들이 초기작업에서도 있었다는 점이다. 내 전시도 그럴지 모르겠다(웃음).

이번 전시로 작가 인생에서 전환점이 생긴건 맞다. 2기로 넘어가야하는 시점인 것도 맞고. 여러가지로 적절한 타이밍이라고 생각한다. 다만 앞으로 방향을 미리 단정하고 싶진 않다. 달라지는 건 분명하다. 그러나 작가로 그냥 맞닥트려야 하는 부분도 있다.

|

| ‘Mountains of Encounter 2008. [제공=국제갤러리] |

- 올해 작업중 또 눈에 띄는건 지금 하고 있는 시드니비엔날레다. 어떤 연으로 출품을 결심하게 됐나.

▶총감독 마미 카타오카 때문이다. 아시아 출신 작가라면 누구나 마미를 안다. 지금까지 직접 일해본 적은 없었는데 이번엔 기회가 닿았다. 올해 시드니비엔날레엔 69명의 작가가 참여한다. 이전엔 170~180명 수준이었는데 거의 절반으로 줄어든 거다. 오스트레일리아 작가가 절반이 넘고 특히 원주민인 애보리진 작가가 많이 참여했다. 또한 전체 참여작가중 절반이 여자다. 작가 수가 줄어들자 보여줄 수 있는 작품수와 기회가 늘었다.

마미는 역사성을 잘 풀어내는 큐레이터다. 오스트레일리아는 아시아이면서 동시에 식민지이며, 영국적이기도 하다. 시드니 비엔날레 한 켠에 아카이브가 생겼다. 역대 큐레이터들의 성과를 한자리에 보여주는 자리다. 현대미술의 난장인 비엔날레가 이렇게 성숙할수 있음을 보여줬다.

- 지난해부터 모교인 슈테텔슐레에 교수로 임명돼 재직중인데, 학교에선 어떤 선생인가.

▶예술교육을 통해 작가를 양성할 순 없다고 생각한다. 가르쳐봐야 다 사라지고 남지 않는다. 가장 좋은 페다고지는 나를 가까이서 보고 스스로 배우는 것이라고 본다. 그것이 내가 줄 수 있는 최대다.

작가라는 직업이 이것이 옳다, 이 방향으로 가야한다고 말하기 쉽지 않은 직업이다. 그저 ‘내 경험이 이렇다’라고 밖에 말할 수 없다. 현장, 세대, 시대에 대해 감을 잡는 법을 알려줄 뿐이고 나머지 정보는 각자 알아서 취합해야한다.

나는 유학시절에 ‘유치원생’이었다. 언어도 생활도 모든면이 서툰데, 공부하는 것도 그랬다. 생각하는 법을 모르니 그럴 수 밖에 없었다. 그만큼 느린 시간을 거쳐 작가로 살고 있다. 결국 개인이 넘어서야하는 부분도 있는거다.

|

| The Intermediate-Pair Incarnate, Gwynplaine and Ursus 2015. [제공=국제갤러리] |

- 한국에선 ‘미투(me tooㆍ나도 말한다)’가 거세다. 여자작가로 어떻게 생각하나.

▶내 작업도 그렇지만, ‘여성’이라는 것에 그렇게 고민하진 않는다. 물론 아예 여성성이 없는건 아니지만 ‘작가’라는 지점에 대한 고민이 더 크다. 지금은 작가가 사라지는 시대니까. 최근 한국에서 들려오는 미투 관련 뉴스들은 충격적이다. 한편으론 ‘충분히 그럴 수 있었겠다, 그러고도 남는다’는 걸 아는게 더 충격적이다.

이제 시니어 작가로 들어서다보니 그런 생각은 든다. (선배 여성작가로) 역할이 있지 않았을까. 한국은 지금 성평등에 대해 홍역을 겪고 있다고 본다. 겪고 넘어가면 또 다른 장이 펼쳐지리라 생각한다.

이한빛 기자/vicky@heraldcorp.com